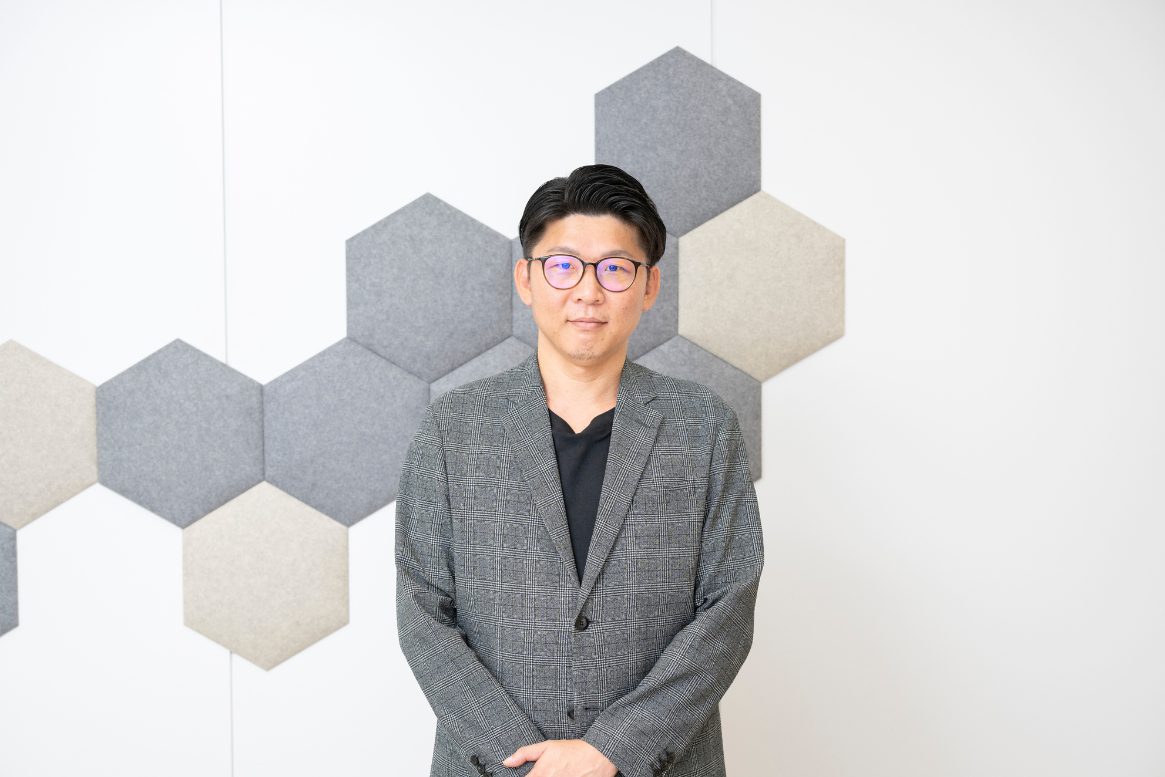

PROFILE

李 春幸

Fintechスタートアップ企業やバックオフィス向け BtoB SaaS企業において、複数プロダクトのARRが0→1億円→10億円→100億円の各フェーズの、事業/プロダクト戦略から4P全般のGo-to-Market、BizDev(事業開発)、出資・M&Aなどを含めたアライアンスの推進などに携わる。ラクスに入社後は、楽楽明細・楽楽債権管理・楽楽電子保存のPMM組織のマネジメントを経て、2025年4月からマルチプロダクト戦略部の部長として、楽楽クラウドのマルチプロダクト戦略を推進。

「ベスト・オブ・ブリード」のさらなる進化、高まるマルチプロダクト戦略の重要性

2025年4月にマルチプロダクト戦略部を立ち上げたそうですね。

「楽楽クラウド」は、バックオフィス向けSaaSである「楽楽精算」「楽楽明細」「楽楽請求」「楽楽電子保存」「楽楽販売」「楽楽勤怠」「楽楽債権管理」の総称です。

これまで各プロダクト毎に、各業務ドメイン毎に磨きこみプロダクトを提供する、「ベストオブブリード戦略」を推進し、国内No.1のバックオフィス向けBtoB SaaSシリーズとして成長してきました。

一方で、BtoB SaaS市場が飽和しつつあり、主要プロダクト「楽楽精算」が成熟期に差し掛かる中、ラクスが提供する価値をさらに拡大し「日本を代表する企業になる」というミッションを達成し続けるために、従来の「ベスト・オブ・ブリード」の延長線だけでない、新たなアプローチを模索してきました。

そこで、「ベスト・オブ・ブリード」での各プロダクトの成長を引き続き目指す一方で、楽楽クラウド全体としての提供価値を高めるために、クロスセルを軸としたマルチプロダクト戦略の重要性が増しました。こうした背景から、ラクスでは「マルチプロダクト戦略部」を新たに立ち上げました。

マルチプロダクト戦略部はどのような組織体制なのですか?

マルチプロダクト戦略部には3つの課があります。

まず、「マルチプロダクト戦略課」は、クロスセルを推進するためのマルチプロダクト戦略の策定と実行を担うチームです。

各プロダクトの「ベスト・オブ・ブリード」としての強みに加え、楽楽クラウド全体としての統一感やユーザビリティを高めるための、機能開発やサービス間連携を推進しています。また、楽楽クラウドの顧客基盤とFintech領域を掛け合わせた新たなサービスの立ち上げにも取り組んでいます。

次に、「事業開発課」は、楽楽クラウドの非連続な成長を担うチームです。

楽楽クラウドが参入していない新たな業務ドメインにおいて、お客さまに新たな価値を提供することを目的に、新規プロダクトの立ち上げや他社とのアライアンスを推進しています。

また、AIエージェント時代が到来した中、SaaS×AIの推進に注力。既存プロダクトへのAI機能の実装を通じて、さらなる付加価値向上に取り組んでいます。職種としては、PMMというよりも、BizDev(事業開発)に近い役割です。

最後に、「PMMイネーブルメント&Ops課」は、日本を代表するPMM組織への進化を目指し、PMM組織全体のイネーブルメントとオペレーションの高度化を担うチームです。

戦略の実行を支える仕組みづくりや、PMMが最大限の成果を発揮できる環境整備に取り組んでいます。

単体プロダクトとマルチプロダクトの両方を成長させる「矛盾と向き合う」重要性

マルチプロダクト戦略部として大事にしている価値観を教えてください。

単体プロダクトとマルチプロダクトの「両方を」成長させるという、一見すると矛盾したことをどうやって実現するかを、考えて実行することが大事だと思います。

ラクスの成長を支える特徴的な考え方(ユニークネス)として「ゴールオリエンテッド」や「誠実な合理性」等があります。「両方を成長させる」というゴールを設定し、その実現に向けて逆算思考で動くことが重要です。

ただし、ゴールだけを追えばいいわけではありません。

実行のプロセスでは、関係者へ誠実な配慮を忘れないことも重要です。

ラクスでは、合理的に考えながらも、関係者と丁寧に向き合い、納得感を持って進めていく文化が根づいています。この“ロジカルと誠実のバランス”こそが、ラクスらしさです。それがあるからこそ、納得感をもって働くことができ、「もっと良くしたい」と自然と思えるのだと思います。

プロダクトを横断するマルチプロダクト戦略部では、より合理性と誠実性のバランスが重要になりそうですね。

おっしゃるとおりです。マルチプロダクト戦略の担当者は、各プロダクトの事業担当・開発チームの関係者と密に連携しながら、プロダクト横断での取組みを推進する必要があります。

また、経営陣や各プロダクトの事業責任者とも密に連携し、楽楽クラウド全体の成長を最大化するために、高い視座と広い視野、そして多角的な視点を持つことも重要です。

こうして多様な関係者と誠実に向き合いながら、楽楽クラウド全体に幅広く関与し、持続的な成長を実現していきます。

合理性・誠実性のほかにも、大切にされている価値観はありますか?

学習・成長意欲を高く持つことも、マルチプロダクト戦略の担当者にとって非常に重要だと思います。

楽楽クラウドの各プロダクトに関するドメイン知識を深めたり、AIを積極的に活用しながら技術理解を深めることも求められます。

新規事業やプロダクトの立ち上げにおいては、リーンかつアジャイルな取り組みのノウハウをスピーディーにインプット・アウトプットすることも重要になります。

とはいえ「言うは易く行うは難し」で、日々の業務がある中で、このような学習サイクルを継続するのは簡単ではありません。だからこそ、自分の成長と会社の成長をシンクロさせ、学習・成長意欲を高く持ちながら、日々学びをシェアし合い、マルチプロダクト戦略部全体で成長していくことが大切だと考えています。

PMM / BizDev経験者も、未経験者も成長できるステージ

PMM / BizDev経験者にとって、今ラクスで挑戦できるのはどんなことですか?

今、ラクスでは「どうすれば特性の異なる複数のSaaSプロダクトを、全体最適の形で成長させられるか」という前例のない難題に挑んでいます。これは他社ではなかなか得られないイシュー(課題の解決)に挑戦できるチャンスだと思います。

「楽楽精算」「楽楽明細」など、市場シェアNo.1のプロダクト群に加え、継続して新規プロダクトをリリースしています。つまりARRが0→1億円→10億円→100億円→300億円と、それぞれ異なる成長フェーズにあるプロダクトをどう組み合わせ、どう相乗効果を生み出していくか。

そのために必要なのは、プロダクト個別の最適解を超えた「全体戦略」の設計と実行です。この難題は、国内でも前例がほとんどなく、まさに攻略しがいのあるイシュー。これまでの経験を活かして、より高い視座・広い視野で事業成長に貢献したいと考える方にとって、自分の価値を試せるフィールドがここにあります。

難易度の高い課題に向き合っていると思いますが、未経験者も挑戦・成長できますか?

もちろんです。ラクスには再現性を重視する文化と仕組みがあります。

多くのSaaS企業は、数年間赤字が続き、その後に成長へシフトするという成長曲線(いわゆるJカーブ)を描くとされていますが、ラクスはその既定路線に当てはまらず、増収増益を続けてきました。その背景には、「勢い」ではなく、再現性を重視した事業運営があります。特定の人や状況に依存せず成果を出す仕組みを徹底的に磨いてきました。

属人的になるのではなく、誰もが成果を再現できる仕組みをつくってきたのですね。

そうです。勢いに頼るのではなく、再現性を意識してビジネスの型を早期に確立し、SaaSの成功ノウハウを蓄積してきました。そうして築き上げたのが、今の強固な利益体質です。

この経営基盤のもとで、ラクスでは現在、複数のプロダクトに対して、それぞれのフェーズに応じた戦略設計や「売れる仕組みづくり」に挑んでいます。現場では日々PDCAを回しながら、「売れる・選ばれるプロダクト」をいかに再現できるかを追求しています。

このように、再現性を重視して蓄積されたナレッジやフレームワークがあるからこそ、PMM / BizDev未経験の方も、成果を上げやすい環境があります。実践を通じてPMM / BizDevとしてのスキルを着実に磨ける環境があるからこそ、早期に土台を築き、数年後には戦略立案や仕組みづくりを担う側へと成長していけます。

どんな方といっしょに挑戦していきたいですか?

ラクスが目指しているのは、ITの力で日本企業のバックオフィスをもっと強く、もっと生産的に変えていくこと。この挑戦に共感し、自らも「その変化を起こす側に立ちたい」と思える方に、ぜひ加わっていただきたいです。

私たちは今、プロダクトごとの価値を最大化する「ベスト・オブ・ブリード戦略」と全体最適を見据えた「マルチプロダクト戦略」の2つを、お客さまにとっての価値と、自社にとっての事業成長の両方を高い次元で実現しようとしています。これは決して簡単なことではありません。

「お客様1社1社のバックオフィス生産性を上げて日本をエンパワーメントするんだ!」「自分がバックオフィスの新しい世界観を創っていくんだ!」という、想いや意志・パッションを持つ方と一緒に、社会やお客様に寄り添いながら、次のアタリマエを創っていきたいです。

※所属・役職はインタビュー時点(2025年7月)のものです。